„Pakistan und Indien haben sich mit sofortiger Wirkung auf einen Waffenstillstand geeinigt“, erklärte Pakistans Außenminister Ishaq Dar auf der Plattform X. Zuvor hatte sich der Konflikt gefährlich zugespitzt: Seit dem Terroranschlag auf indische Touristinnen und Touristen Mitte April in Kaschmir mit 26 Toten kam die Region nicht zur Ruhe.

Gegenseitige Drohnen- und Raketenangriffe schürten international die Sorge vor einem neuen Krieg. Im Zentrum des Konflikts steht die Region Kaschmir im Himalaya – seit fast 80 Jahren zwischen Indien, Pakistan und China umstritten. Ein Teil wird von Indien kontrolliert, ein anderer von Pakistan, ein kleiner von China.

Der Konflikt flammte seit der Teilung Britisch-Indiens 1947 immer wieder auf und führte mehrfach zu Krieg. Worum geht es? Welche historischen Ursachen stecken dahinter – und wie sahen bisherige Lösungsversuche aus? Ein Überblick:

Inhalt

- Warum brachen die Spannung zwischen Indien und Pakistan im Kaschmir-Konflikt wieder auf?

- Wie eskaliert der Konflikt seit dem Anschlag in Kaschmir?

- Was sind die Ursachen des Kaschmir-Konflikts?

- Wie hat sich der Kaschmir-Konflikt über die Jahrzehnte entwickelt?

- Welche Lösungsansätze gibt und gab es im Kaschmir-Konflikt?

Warum brachen die Spannungen zwischen Indien und Pakistan im Kaschmir-Konflikt wieder auf?

Die Spannungen zwischen Indien und Pakistan eskalieren seit einem Terroranschlag in Pahalgam im indischen Teil Kaschmirs am 22. April mit 26 Toten. Dabei schossen mehrere Bewaffnete in der Nähe des Ferienortes Pahalgam auf Urlauber, überwiegend Inlandstouristen aus anderen Teilen Indiens.

Indien macht muslimische Extremisten mit Verbindungen nach Pakistan verantwortlich. Pakistan bestreitet eine Verwicklung.

Wie eskaliert der Konflikt zwischen Indien und Pakistan seit dem Anschlag in Kaschmir?

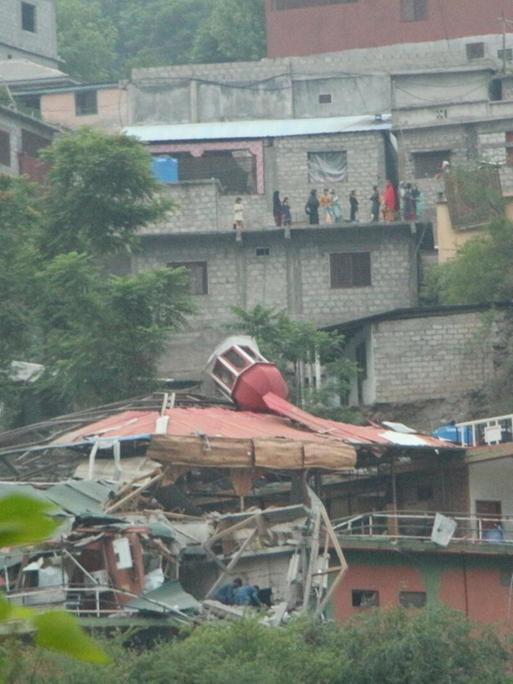

Nach dem Terroranschlag spitzt sich die Lage zunehmend zu. Die Gefechte beschränkten sich zuletzt nicht mehr nur auf die Kaschmir-Region, sondern weiteten sich auch auf andere Teile Indiens und Pakistans aus, beispielsweise auf den indischen Bundesstaat Punjab. Pakistan setzte Drohnen ein. Indien dagegen beschoss offenbar Militäreinrichtungen in ganz Pakistan, bis hinunter zur Hafenstadt Karachi am Arabischen Meer.

Auf beiden Seiten kamen vermutlich über 50 Menschen ums Leben – die Angaben lassen sich bislang nicht unabhängig überprüfen.

Nach dem Anschlag in Pahalgam hatte Indien alle Pakistaner aufgefordert, das Land zu verlassen. Außerdem hat Indien den Indus-Wasservertrag mit Pakistan ausgesetzt. Auch Pakistan wies indische Staatsbürger aus. Beide Länder reduzierten die diplomatischen Beziehungen.

Indiens harte Reaktion auf den Terroranschlag am 22. April hängt auch mit einer möglichen Verbindung zu den Mumbai-Anschlägen von 2008 zusammen – einem nationalen Trauma. Möglich ist zudem, dass Indien den Vorfall nutzt, um den Indus-Wasservertrag von 1960 neu zu verhandeln. Dieser regelt die Wasserverteilung des Flusses zwischen beiden Ländern – rund 70 Prozent von Pakistans Wasserversorgung hängen davon ab.

Die Menschen in den betroffenen Städten leben in großer Angst. Zwar sprechen beide Seiten offiziell von Angriffen auf militärische Infrastruktur, doch viele dieser Einrichtungen liegen mitten in dicht besiedelten Gebieten, wie etwa die große Luftwaffenbasis in Rawalpindi, die sich direkt in der Millionenstadt befindet. Der zivile Flugverkehr über Pakistan wurde zwischenzeitlich vollständig eingestellt. In Indien wurden 36 Flughäfen geschlossen, insbesondere im Westen des Landes.

In Indien fanden bereits Zivilschutzübungen statt. Die Menschen in den betroffenen Regionen wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Abends und nachts blieben die Städte verdunkelt.

Am Nachmittag des 10. Mai gaben der US-Präsident Donald Trump sowie die indische und pakistanische Regierung dann überrschend die Vereinbarung einer Waffenruhe bekannt. US-Außenminister Maco Rubio kündigte darüber hinaus Verhandlungen der beiden Konfliktparteien auf neutralem Boden an, ohne ein Datum zu nennen. Der Flugverkehr über Pakistan wurde wieder aufgenommen.

Was sind die Ursachen des Kaschmir-Konflikts?

Der Ursprung des Kaschmir-Konflikts reicht zurück bis zur britischen Kolonialherrschaft auf dem indischen Subkontinent. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Großbritannien pleite und entschied, das Vizekönigreich Indien aufzugeben. Mit der Unabhängigkeit 1947 wurde Britisch-Indien entlang religiöser Grenzen in Pakistan und Indien geteilt: Bezirke mit muslimischer Mehrheit fielen Pakistan zu, solche mit hinduistischer Mehrheit Indien.

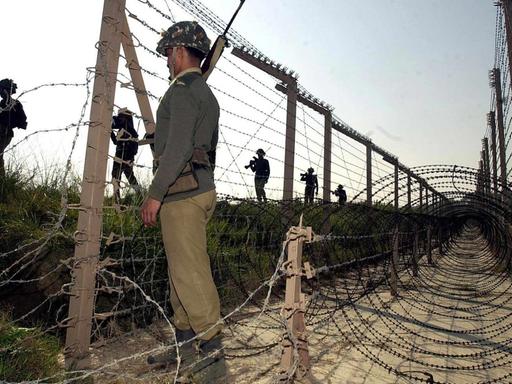

Im Fürstenstaat Kaschmir im Norden der beiden neuen Staaten lebten zwar mehr Muslime, er wurde aber von einem hinduistischen Maharadscha, Hari Singh, regiert. Ursprünglich wollte Hari Singh neutral bleiben. Nach Angriffen pakistanischer Kämpfer bat der Maharadscha aber Indien um militärische Unterstützung und Kaschmir trat dem indischen Staat bei. So kam es zum ersten Indien-Pakistan-Krieg, an dessen Ende Kaschmir geteilt wurde: Die Waffenstillstandslinie von 1949, die später zur „Line of Control“ wurde, ist seitdem die De-facto-Grenze zwischen Indien und Pakistan.

Beide Staaten beanspruchen das ganze Kaschmirtal für sich. Der Streit um Kaschmir führte zu mehreren Kriegen. In der Region leben bis heute überwiegend Muslime. Sowohl für Pakistan als auch für Indien war Kaschmir damit lange Zeit essenziell für die eigene Identität: Pakistan definiert sich als Staat für die Muslime Südasiens, also auch für jene in Kaschmir. Indien wurde hingegen als säkularer Staat gegründet, grenzte sich damit auch von Pakistan ab. Kaschmirs Zugehörigkeit zu Indien sollte den säkularen und pluralistischen Charakter des Staates unterstreichen.

Mit der hindu-nationalistischen Regierung von Premier Modi wurde der Säkularismus in den vergangenen Jahren immer weniger wichtig. Die muslimische Minderheit in Indien leidet heute unter islamfeindlicher Stimmungsmache, Marginalisierung und Verfolgung. Da Indien entsprechend der hindu-nationalistischen Ideologie ein „starker Staat“ sein soll, gerade auch gegenüber dem Rivalen Pakistan, ist die aktuelle Regierung in Bezug auf Kaschmir aber noch weniger offen für Verhandlungen als ihre Vorgänger.

Wie hat sich der Kaschmir-Konflikt über die Jahrzehnte und bis heute entwickelt?

Nach dem Waffenstillstand 1949 folgten weitere kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Indien und Pakistan. 1965 versuchte Pakistan im zweiten Kaschmir-Krieg, die gesamte Region zu erobern. 1999 kam es in der Hochgebirgsregion Kargil zu einem kurzen bewaffneten Konflikt, nachdem sowohl Indien als auch Pakistan 1998 Atomwaffentests durchgeführt hatten.

Seit Ende der 1980er-Jahre kämpfen zudem Separatisten im indischen Teil Kaschmirs um die Unabhängigkeit der Region. Diese immer wiederkehrenden Unruhen werden durch die massiven Menschenrechtsverletzungen der indischen Armee befeuert. Die UN werfen in Kaschmir allen Konfliktparteien Verstöße gegen die Menschenrechte vor.

2019 hob die Regierung von Premier Modi den Autonomiestatus des indisch kontrollierten Teils von Kaschmir auf – aus pakistanischer Sicht eine Provokation. Die Arbeitslosigkeit in der Region ist heute hoch, die Unzufriedenheit auch. Die indische Regierung begegnet dem mit Repression und kappt immer wieder das Internet. Die separatistischen Gruppen sind seit 2019 verstärkt in den Untergrund gegangen.

Kaschmir ist heute eine der weltweit am stärksten militarisierten Regionen.

Welche Lösungsansätze gibt und gab es im Kaschmir-Konflikt?

Alle bisherigen Versuche, den Kaschmir-Konflikt zu lösen, blieben erfolglos. Aktuell gibt es Gespräche zwischen den nationalen Sicherheitsberatern, die regierungsnah sind, und eine Hotline zwischen den Chefs der Militäroperationen. Was genau besprochen wird und wie oft, ist nicht bekannt. Auch internationale Vermittlungsversuche laufen.

Die USA zeigten sich zunächst widersprüchlich – erst kündigten sie Deeskalationsbemühungen an, dann erklärten sie, der Konflikt gehe sie nichts an. Für die nun vereinbarte Waffenruhe hatte US-Präsident Donald Trump offenbar dennoch entscheidenden Einfluss. Die G7 hatten zu größtmöglicher Zurückhaltung aufgerufen und forderten direkten Dialog zwischen Indien und Pakistan. Europa spielt in diesem Konflikt keine große Rolle. Aus Indien heißt es, man sehe Europa nicht als Vermittler. Der indische Außenminister sagte vor einigen Tagen: „Wir brauchen Partner, keine Prediger.“ Indien wirft Europa immer wieder vor, moralisierend aufzutreten – das werde hier als nicht hilfreich empfunden.

Seit Jahrzehnten herrscht in Kaschmir kein stabiler Frieden. Nach dem ersten Krieg zwischen Indien und Pakistan empfahlen die Vereinten Nationen eine Volksabstimmung über die Zukunft der Region – umgesetzt wurde sie nie. Eine UN-Beobachtermission überwacht seit 1949 den Waffenstillstand, blieb jedoch weitgehend wirkungslos. 1972 verpflichteten sich beide Länder im Shimla-Abkommen zu friedlichen Verhandlungen, doch diese Zusage wurde immer wieder durch neue Kämpfe unterlaufen.

Die jüngste Absage Pakistans an entspannungspolitische Vereinbarungen bezieht sich auf dieses Abkommen. Der bislang vielversprechendste Versuch zur Lösung war der „Verbunddialog“ von 2003, initiiert vom indischen Premierminister Vajpayee. Er setzte auf Gespräche über ein breites Themenspektrum, nicht nur Kaschmir. Die Beziehungen verbesserten sich kurzzeitig, bis die Terroranschläge in Mumbai 2008 den Prozess beendeten. Seit dem Amtsantritt des hindu-nationalistischen Premierministers Modi 2014 haben sich die Beziehungen erneut verschlechtert. Seine Regierung betreibt keine aktive Konfliktlösung, sondern nutzt die Kaschmir-Frage zunehmend für innenpolitische Zwecke.

jfr/ ema